HUMAINS ET ANIMAUX

De plus en plus de gens, dans les sociétés

occidentales, voient l’élevage seulement comme une étape préalable à un grand

massacre. On ne fait plus la relation entre l’élevage et l’alimentation, mais

entre l’élevage et la mort de l’animal.

Par extension, la consommation de viande

est criminalisée, et le consommateur culpabilisé.

L’éleveur est vu comme un monstre qu’on

soupçonne de prendre du plaisir à conduire ses animaux à l’abattoir.

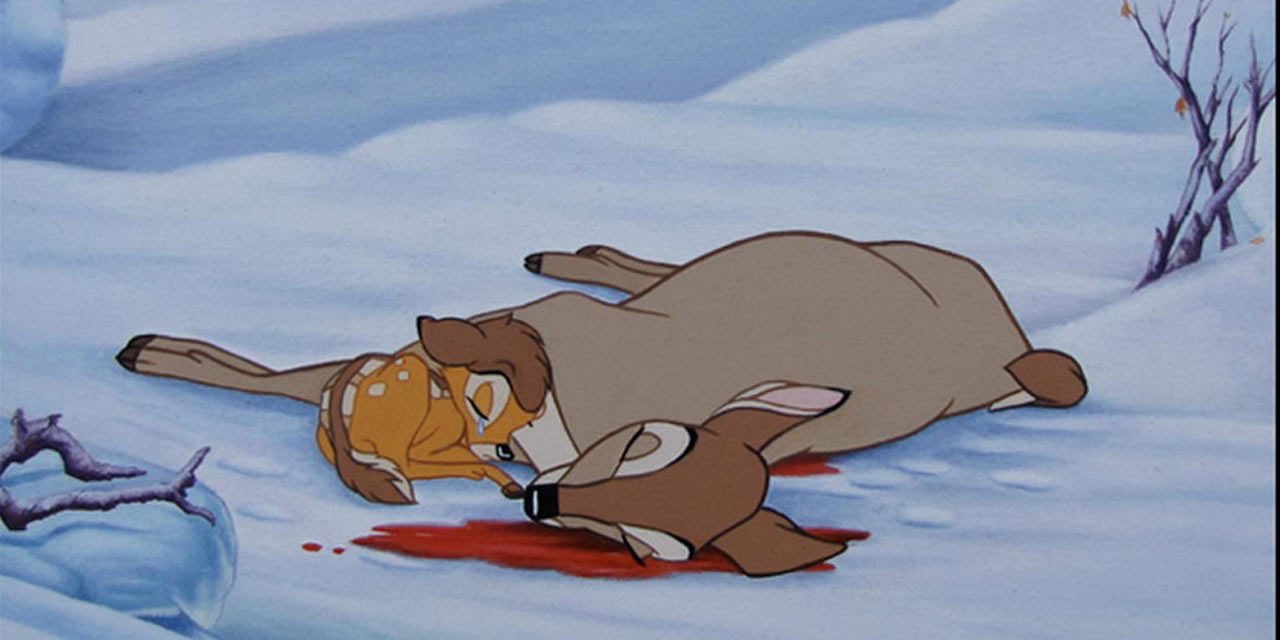

C’est en quelque sorte une dérive de la

génération Disney, qui souffre profondément de ce que j’appelle le syndrome de

Bambi.

On s’apitoie et on pleure sur le sort des

animaux qui meurent, que ce soit par la faute des humains, ou pas.

Il me parait très sain de s’interroger sur

nos pratiques de superprédateurs et sur nos dérives de consommateurs et de pays

riches. Il est de plus en plus évident que les sociétés les plus riches

consomment trop de viande, créant un déséquilibre écologique potentiellement très

problématique. Par notre culture ancestrale, consommer de la viande est un

symbole de richesse, à tel point que lorsqu’une société pauvre accède à un

niveau de vie décent, son premier réflexe est de manger la viande fréquemment. De

la même manière, dans une société pauvre, la consommation de viande est

réservée à des situations de célébrations ou pour honorer un invité.

Mais il me parait aussi très abusif (et

même totalement décadent) de mettre sur le même plan la chasse au rhinocéros,

l’élevage des poulets en batterie, la corrida, la consommation modérée de

viande, la production de miel, l’utilisation des chevaux de trait en biodynamie

ou le massacre des bébés phoques.

L’être humain est physiologiquement

omnivore et la consommation de viande lui apporte un certain nombre d’éléments

nutritifs indispensables qu’on ne peut pas trouver dans les végétaux. Toutes

les tentatives pour substituer ces éléments pas des sources végétales ont été des

échecs, et même les compléments alimentaires à base de nutriments de synthèse n’ont

pas le même niveau d’assimilation.

Or nous en sommes là. Le véganisme reçoit

un accueil toujours plus grand et ses abus, proches du terrorisme, sont

regardés avec une certaine bienveillance par les gouvernements de tous bords.

Nos politiciens sont devenus de purs bureaucrates, beaucoup plus attentifs aux

enquêtes d’opinions qu’aux résultats scientifiques, et aux résultats réels des

décisions qu’ils prennent (on communique beaucoup sur les décisions prises, on

explique longuement ce qu’on en attend, et on laisse aux suivants le soin de

gérer les catastrophes collatérales qu’elles provoquent).

La science devient gênante lorsqu’elle ne

va pas dans le sens de la pensée politiquement correcte. C’est le cas pour la

consommation de viande, comme pour les néonicotinoïdes, le glyphosate ou les

OGM.

Nous sommes en pleine décadence médiatique,

sociale et politique. Le populisme est au pouvoir, mais pas l’habituel, le

vociférant, celui qu’on voit venir. Celui-ci est sournois et discret, pas de

discours enflammés, ni de boucs-émissaires évidents. Tout est dans la

manipulation de l’information, la parole est prioritairement donnée à

l’antiscience, à la peur.

C’est la fin de l’empire scientifique.

Cette décadence et ce refus de la science sont

très évidents dans la plupart des gouvernements européens et dans le

gouvernement des États-Unis, par exemple.

Début juin, le périodique français L’Express

publiait un article qui m’a interpelé, concernant la nouvelle loi française sur

l’agriculture et l’alimentation, sous forme d’une entrevue. Je ne reprends pas la

première question qui concerne la loi en elle-même, et n’intéresse que les

français. Ceux qui veulent lire cette partie peuvent cliquer sur le lien direct

vers l’article original.

En revanche, la plus grande partie de

l’article concerne la relation des humains avec les animaux, et me semble assez

fondamental.

Il s’agit d’une entrevue avec Jocelyne

Porcher, éleveuse, sociologue et chercheuse, aux parcours personnel et

professionnel assez particuliers.

Article original :

“Loi

alimentation: "Pas de progrès pour les animaux"

Par

Michel Feltin-Palas, publié le 02 juin 2018

« Comment une secrétaire parisienne se

retrouve-t-elle un beau jour à élever des poules, des brebis et des chèvres

dans la région toulousaine ? Au départ, Jocelyne Porcher est une néo-rurale

comme une autre, l'une de ces jeunes femmes désireuses de quitter la capitale,

son stress et sa pollution, pour se rapprocher de la nature. Elle saute le pas

dans les années 1980. La voici dans un village du Sud-Ouest, au contact de

paysans respectueux de leur terre. Elle est heureuse.

En

1990, c'est le choc. Elle vient de reprendre des études agricoles et se

retrouve dans une porcherie industrielle de Bretagne. Un autre monde :

"Moi, j'élevais des animaux car j'aimais leur compagnie. Je veillais à

leur bien-être, je m'occupais d'eux, je pensais à eux jour et nuit, j'entretenais

avec eux une vraie relation. En Bretagne, ils étaient perçus comme de simples

objets, des ressources destinées à produire de la matière animale. Ils étaient

frappés, mutilés, insultés. Avec pour une seule finalité : l'argent."

De

cette double expérience, elle tire une conviction : les élevages traditionnel

et capitaliste sont deux univers que tout oppose, dans leurs pratiques comme

dans leurs valeurs. Et elle refuse que le premier, où l'homme vit en symbiose

avec ses bêtes, soit balayé par les excès du second. Elle se lance alors dans

la recherche, se spécialise dans les relations affectives entre les hommes et

les animaux, passe une thèse, est embauchée à l'Institut National de la Recherche

Agronomique (INRA), publie des livres (1). Un parcours qui lui permet

aujourd'hui de dénoncer tout à la fois les dérives de l'agro-industrie et les

ultras de la cause animale. Entretien. »

[…]

« Le

gouvernement met en avant le doublement des peines pour délit de maltraitance

animale et la formation au bien-être animal dans les lycées agricoles. Cela ne

va-t-il pas dans le bon sens ?

Tout

texte de loi comprend évidemment quelques mesures positives, mais cela reste

une goutte d'eau dans un océan de violence. Pour ma part, il n'y a qu'un

article que j'approuve vraiment : c'est l'autorisation d'expérimenter

l'abattage mobile, une idée que je défends depuis longtemps avec mon

association Quand l'abattoir vient à la ferme.

Quels

seraient les avantages d'une telle solution ?

Aujourd'hui,

les animaux sont poussés de force dans un camion qui les emmène dans un lieu

inconnu pour être tués en masse par des hommes qu'ils n'ont jamais vus. L'abattage

à la ferme évite ces dérives. C'est un progrès pour les éleveurs, qui peuvent

veiller sur leurs animaux de la naissance à la mort ; un progrès pour le

consommateur à qui l'on garantit une parfaite traçabilité, et un progrès pour

le bétail, à qui l'on évite tout stress et toute souffrance.

Toute

souffrance, vraiment ?

Oui,

dans la mesure où les bêtes sont étourdies et inconscientes au moment où elles

sont saignées. Il n'y a ni souffrance physique ni souffrance mentale.

Curieusement,

vous êtes très critique vis-à-vis de l'association L 214, qui contribue elle

aussi à dénoncer les conditions d'abattage de l'abattage industriel.

Nous

divergeons sur les finalités de l'action. L 214 est abolitionniste : elle

milite pour une agriculture sans élevage et une rupture des liens de

domestication. Pour ma part, je considère que la domestication est non

seulement nécessaire pour l'homme, mais que les animaux de ferme et ceux dits

de compagnie y ont eux aussi intérêt.

Comment

cela ?

C'est

très simple à comprendre : dans la nature, beaucoup d'animaux auraient une

espérance de vie très courte s'ils n'étaient pas défendus par l'homme. Une

brebis ou une chèvre isolée dans une montagne devient automatiquement une proie

! Et la vie d'un mouflon dans un territoire où rodent les loups est dominée par

l'anxiété. C'est pourquoi, à la période néolithique, voilà environ 10 000 ans,

des relations de domestication se sont créées, avec l'accord des espèces

concernées. L'homme et la chèvre, l'homme et la vache, l'homme et le cochon,

ont noué une alliance et compris qu'ils avaient un intérêt réciproque à vivre

ensemble, par un système de dons et de contre-dons.

N'est-ce

pas une vision un peu idyllique ? Quand l'homme prend la laine, le lait et la

viande d'une brebis, que lui apporte-t-il en échange ?

La

nourriture et la protection. Mais il faut aller plus loin. Cette relation ne se

réduit pas à des questions d'intérêts : elle va bien au-delà. En réalité,

l'homme a toujours eu besoin de la compagnie des animaux. C'était vrai au temps

du néolithique et cela n'a pas changé. C'est pour cela que les éleveurs

d'aujourd'hui sont souvent de jeunes urbains qui choisissent ce métier. Et

qu'autant de Français possèdent des chats et des chiens.

Il

y a tout de même une grande différence entre les animaux de ferme et les

animaux de compagnie : on tue les vaches et les cochons, pas son chat ni son

chien !

Pourquoi

le feraient-ils ? Ils n'ont aucune raison d'agir ainsi dans la mesure où ils

gagnent leur vie autrement. Mais mettez-vous à la place d'un berger qui passe

toutes ses journées à s'occuper d'un troupeau de vaches. Il faut bien qu'il

vende de temps en temps le lait ou la viande de ses bêtes pour se procurer des

revenus.

Vous

présentez la situation comme une "alliance" entre l'homme et les

animaux. Mais les animaux sont forcés de travailler pour nous.

Mais

le travail n'est pas forcément une aliénation. On sait depuis longtemps à quel

point il est central dans l'existence humaine. J'ai montré avec mon équipe

qu'il peut l'être aussi pour les animaux.

Réellement

?

Observez

un chien d'aveugle ou un chien de berger : ne voyez-vous pas à quel point il

est heureux de travailler ? Il en va de même pour un cheval ou une vache : tous

ces animaux s'investissent dans le travail qui leur est demandé, cherchent à

comprendre les exigences de leur maître et, quand ils y parviennent, en tirent

une réelle satisfaction.

Les

"antispécistes", qui réfutent la supériorité de l'homme sur l'animal,

estiment que nous avons pour devoir de changer notre alimentation et de libérer

les animaux.

Ils

se trompent ! Allez voir les brebis qui vivent entourées de loups dans les

Alpes et demandez-vous si elles veulent être "libérées". Ceux qui

tiennent ce discours vivent souvent en ville et ont de la nature une image

idéalisée et déconnectée des réalités. Ils cherchent en fait à se libérer d'un

poids moral et de la culpabilité qu'ils ressentent à voir l'espèce humaine

élever et tuer des animaux. Mieux vaut chercher à comprendre ce qui nous relie

aux animaux, à améliorer leurs conditions de vie et de mort, plutôt que de se

débarrasser du problème, d'autant que l'on ne ferait qu'en créer un autre,

encore plus grave.

Lequel

?

Si

l'humanité cesse d'élever des animaux domestiques, elle ne cessera pas pour

autant de manger de la viande. Donc, elle passera à la viande in vitro,

produite à partir de cellules. Tandis que les chiens et les chats, que nous

nous sommes soi-disant honteusement appropriés, devront être

"libérés" et remplacés par des robots. Ne vous leurrez pas : cela

équivaut à un changement historique de paradigme anthropologique. Après avoir

vécu avec les animaux domestiques pendant 10 000 ans, l'homme devrait rompre

avec eux pour construire à une humanité basée sur l'intelligence artificielle

et les biotechnologies alimentaires. C'est sans doute passionnant d'un point de

vue intellectuel, mais, de mon point de vue, c'est une perspective effrayante

pour notre devenir humain, ou plutôt inhumain. »

(1) Notamment « Vivre avec les animaux,

une utopie pour le XXIème siècle » (La Découverte, 2014).